Hirntumor-Zentrum

Wien

Im Hirntumor-Zentrum der Wahlarztpraxis in Wien werden von erfahrenen und renomierten Ärzten sowohl gutartige Tumore, als auch bösartige Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems diagnostiziert, individuelle Behandlungsstrategien festgelegt und die Patienten dann entsprechend behandelt. Alle im Hirntumor-Zentrum tätigen Ärzte sind zudem auch auf minimalinvasive Operationsverfahren spezialisiert und beraten die Patienten über die Voteile der minimalinvasiven Neurochirurgie.

Brahmsplatz 7/8, 1040 Wien

Telefon: +43 1 44 20 487

E-Mail: ordination@hirntumor-zentrum.at

Hirntumorchirurgie auf höchstem Niveau

Die Diagnose eines Hirntumors bedeutet für Betroffene einen tiefgreifenden Einschnitt in ihr gewohntes Leben und ist häufig von starken Ängsten begleitet. Im Hirntumorzentrum widmen wir uns mit vollstem Engagement der Bereitstellung individuell angepasster Behandlungen für unsere Patientinnen und Patienten. Besonders fokussieren wir uns auf minimalinvasive und mikrochirurgische Methoden zur Behandlung von Hirntumoren.

Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme eines Patienten steht die kompetente, individuelle und professionelle medizinische Beratung im Vordergrund. Um eine bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten, steht ein umfangreiches Angebot an Diagnose- und Therapieverfahren auf dem neuesten Stand der Technik und Forschung zur Verfügung.

Durch den Einsatz von minimalinvasiven Techniken bei allen neurochirurgischen Eingriffen erreichen wir eine Minimierung des operativen Traumas, das heißt, dass die geplante „Begleitverletzung“ durch den Eingriff, wie Hautschnitt, Schädelknochenöffnungen etc., wesentlich geringer ist. Dies hat für unsere Patientinnen und Patienten den großen Vorteil, dass die Wunden schneller heilen, der Aufenthalt im Krankenhaus wesentlich kürzer ist und die Patienten so wieder schneller in ihr normales Leben zurückkehren können.

Terminvereinbarung

Wir ersuchen um vorherige Terminvereinbarung unter:

- Telefon: +43 1 44 20 487

- E-Mail: ordination@hirntumor-zentrum.at

- Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin unter:

Sollten Sie einen bereits gebuchten Termin nicht wahrnehmen können oder keinen passenden Zeitpunkt im Online-Kalender finden, kontaktieren Sie uns bitte einfach – wir bemühen uns, Ihnen kurzfristig einen geeigneten Termin anzubieten.

Ordination

Hirntumor-Zentrum Wien

Brahmsplatz 7/8

1. Obergeschoss

1040 Wien

Telefon: +43 1 44 20 487

E-Mail: ordination@hirntumor-zentrum.at

Behandlungsschwerpunkte

Accordion Title

Accordion Content

Akustikusneurinom

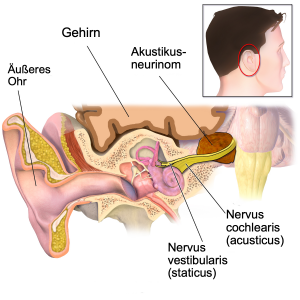

Akustikusneurinom

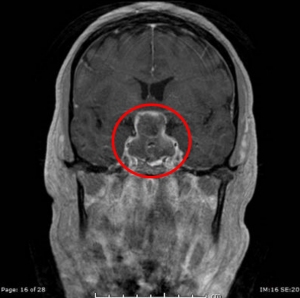

Das Akustikusneurinom (auch: Vestibularisschwannom), ein gutartiger und zumeist langsam wachsender Tumor, welcher vom Gleichgewichtsnerven (Nervus vestibularis) meist innerhalb des knöchernen Gehörgangs (Meatus acusticus internus) hervorgeht, ist einer der häufigsten Krankheitsbefunde im Bereich des Kleinhirnbrückenwinkels.

Bildquelle: Blausen.com staff (2014). „Medical Gallery of Blausen Medical 2014“. WikiJournal of Medicine 1 (2). Modified by Partynia.

Symptome und Auswirkungen

Durch die langsame Größenzunahme und das verdrängende Wachstum kommt es oft erst sehr spät zu einer klinischen Symptomatik. Durch den Entstehungsort des Tumors ist der Nervus vestibulocochlearis zuerst betroffen. Hierbei sind Hörstürze, eine einseitige Hörverschlechterung, Tinnitus und fortschreitender (progredienter) Schwindel häufige Symptome.

Bereits bei diesen Symptomen sollte die weiterführende Diagnostik mit elektrophysiologischen Untersuchungen (AEP und BERA) und eine MRT-Aufnahme des Schädels durchgeführt werden. Bei der Untersuchung mit AEP (Akustisch Evozierten Potenzialen) wird die Funktion des Hörens mithilfe von akustischen Signalen ermittelt. Die Hirnstammaudiometrie (BERA) testet zudem die Hörfähigkeit anhand der Messung von elektrischen Hirnströmen. Bei einem weiteren Wachstum des Tumors werden ebenfalls die benachbarten Hirnnerven des Kleinhirnbrückenwinkels bedrängt, es kommt zu Hypästhesien (Taubheitsgefühlen) im Gesichtsbereich, Fazialisparesen (Gesichtslähmungen) und Schluckstörungen.

Große Tumore können aber bis an den Hirnstamm heranreichen oder diesen sogar bedrängen. Dies kann wiederum zu einer raschen Verschlechterung mit weitreichender neurologischer Symptomatik und zu einer lebensbedrohlichen Situation führen, da es aufgrund der Kompression des Hirnstamms zu einem Verschlusshydrozephalus mit zunehmendem Liquoraufstau (Flüssigkeiten, die innerhalb des zentralen Nervensystems zirkulieren) kommt.

Diagnostik

Zur Entscheidung über die beste individuelle Behandlungsstrategie ist eine ausführliche, interdisziplinäre Diagnostik notwendig. Hierzu gehört neben der Erhebung einer eingehenden Anamnese (Vorgeschichte der Krankheit) und einer gründlichen neurologischen Untersuchung ebenso die apparative Diagnostik. Dies beinhaltet vor allem die HNO-ärztliche Untersuchung mithilfe von medizinischen Apparaten: Audiogramm, Sprachverständnis, sowie elektrophysiologische Untersuchungen lassen eine Einschätzung der Funktionsbeeinträchtigung des Nervus vestibulocochlearis (8. Hirnnerv, der aus dem Gleichgewichts- sowie Hörnerven besteht) zu.

Bei einem Akustikusneurinom muss immer eine ausführliche neuroradiologische Bildgebung in einem MRT („Röhre“) durchgeführt werden. Es werden Dünnschicht-MRT-Bilder (mit 1 mm oder weniger Schichtdicke mit Kontrastmittel-, Nativ- und T2- sowie CISS-Spezialsequenzen) zur Darstellung der Hirnnerven mit unterschiedlichen Hervorhebungen benötigt. Zudem wird zur Einschätzung der knöchernen Verhältnisse ein dünnschichtiges CT der Schädelbasis und des Felsenbeins (ein Abschnitt des Schläfenbeins) durchgeführt.

Behandlungsoptionen

Abwartende Verlaufskontrollen

Bei der Erstdiagnose von kleinen Tumoren können abhängig von der Symptomatik des Patienten bzw. der Patientin zunächst regelmäßige klinische Verlaufskontrollen mit HNO-ärztlichen Untersuchungen und regelmäßigen MRT-Kontrollen empfohlen werden. Bei älteren PatientInnen mit erhöhtem Operationsrisiko kann, falls keine starken Beeinträchtigungen und kein Hinweis auf ein schnelles Tumorwachstum bestehen, ein abwartendes Verhalten mit regelmäßigen MRT-Kontrollen („wait and scan“) favorisiert werden. Bei großen Tumoren, bei denen das Risiko einer Hirnstammkompression (wenn der Tumor bereits den Hirnstamm bedrängt) besteht, sollte jedoch die neurochirurgische Therapie erfolgen.

Minimalinvasive Tumorentfernung

Im Bereich des Kleinhirnbrückenwinkels, also zwischen Hirnstamm, Kleinhirn und Felsenbein, herrschen sehr beengte anatomische Verhältnisse. Zudem besteht eine sehr enge Nachbarschaft zu den empfindlichsten neuronalen Strukturen. Hier befinden sich die zentralen Anteile von zehn der zwölf Hirnnerven.

Die Entfernung von Tumoren in dieser Region stellt eine neurochirurgische Herausforderung dar und bedarf einer besonderen Spezialisierung sowie langjähriger operativer Erfahrung und Expertise im Bereich der Schädelbasis, wie sie Prof. Feigl besitzt. Durch modernstes Instrumentarium, das Prof. Feigl bei diesen Operationen einsetzt, kann er Eingriffe an der Schädelbasis erfolgreich fast ausnahmslos minimalinvasiv über sehr kleine und schonende Zugänge (Schädelöffnungen) durchführen.

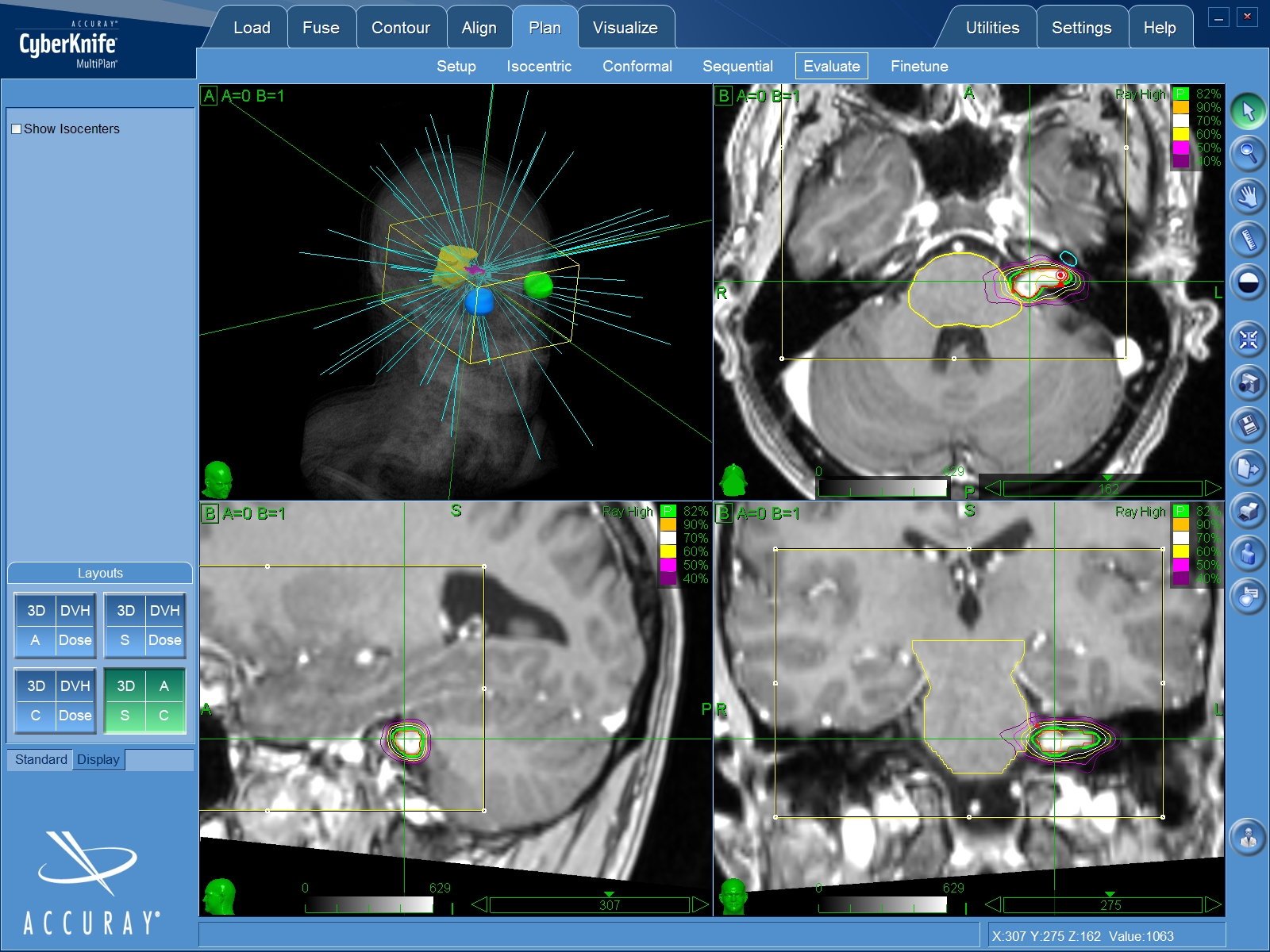

Stereotaktische Bestrahlung

Aufgrund des gutartigen und langsamen Wachstums der Akustikusneurinome ist eine konventionelle Bestrahlung nicht effektiv. Hier ist eine hochdosierte Präzisionsbestrahlung, wie zum Beispiel die Gamma Knife- oder CyberKnife-Bestrahlung (Radiochirurgie), notwendig. Ziel dieser Hochpräzisionsbestrahlung ist der Stopp des Wachstums des Tumors. Oft kann der Tumor mit dieser Methode sogar etwas verkleinert werden. Wie bei der konventionellen Bestrahlung müssen die umliegenden neuronalen Strukturen (welche die Nervenzellen betreffen) jedoch außerhalb des Bestrahlungsfeldes liegen, was durch eine millimetergenaue Planung gewährleistet ist.

Trotzdem ist eine effektive Bestrahlung der Tumorränder schwierig. Insbesondere bei großen Tumoren und bei direkter Nachbarschaft zum Hirnstamm ist eine solche Bestrahlung nicht möglich. Bei Rezidiven ist eine erneute Strahlentherapie meist nur eingeschränkt möglich. Eine operative Therapie ist bei vorbestrahlten Tumoren aufgrund der Vernarbung des Gewebes außerordentlich schwierig. Die radiochirurgische Behandlung führt Prof. Feigl bei seinen PatientInnen im Cyberknife-Zentrum Südwest in Göppingen durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://www.radiochirurgicum.de/cyberknife-expertenteam.php.

Cavernome

Cavernome

Cavernome bestehen aus kleinen Gefäßen die immer wieder zu „Sickerblutungen“ führen. Sie können sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark vorkommen. Es handelt sich um seltene Mißbildungen, die bei weniger als 1 % der Menschen vorkommt. Cavernome treten spontan auf, es gibt aber auch eine vererbbare Form, das bedeutet, dass sie familiär gehäuft auftreten. Im CCT zeigen sich häufig Verkalkungen. Cavernome werden im MRT diagnostiziert. Symptomatisch werden Cavernome häufig durch eine Hirnblutung, die meistens nicht akut lebensbedrohlich ist oder durch epileptische Anfälle.

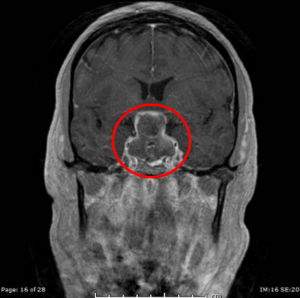

Asymptomatische Cavernome können nur beobachtet werden. Symptomatische Cavernome sind operativ zu entfernen. Die Blutungsrate bewegt sich zw. 0,25 und 2,3% pro Patient und Jahr. Nach stattgehabter erster Blutung beträgt die Rate 4,5% für eine Reblutung pro Jahr. Der entscheidende Faktor ist die Lokalisation des Cavernoms. Ist das Cavernom im Hirnstamm oder den Basalganglien lokalisiert, beträgt die erneute Blutungsrate 10,6 % pro Jahr. Daraus ergibt sich, dass diese Cavernome, wenn sie geblutet haben, operativ entfernt werden sollten. Durch die moderne Mikrochirurgie mit den Hilfsmitteln der Neuronavigation, Ultraschall und dem intraoperativen elektrophysiologischen Monitoring lassen sich Cavernome selbst in solch kritischen Hirnarealen schonend entfernen. Die radiochirurgische Behandlung ist unserer Ansicht nach keine sinnvolle Alternative.

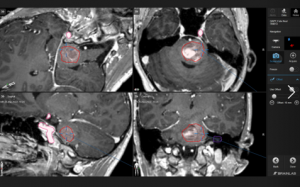

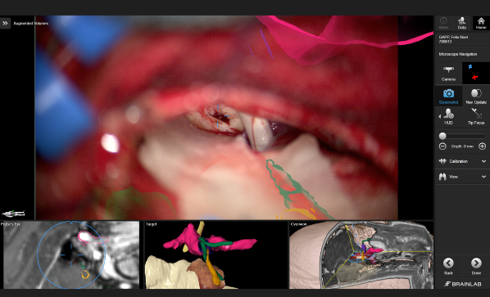

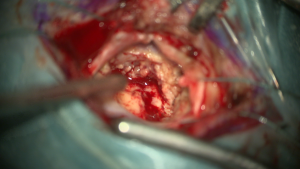

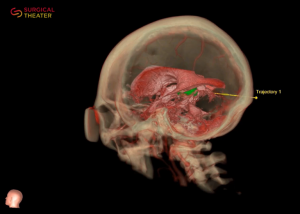

Die Abbildung zeigt die Planung zur Entfernung eines Cavernoms des Hirnstamms mit Hilfe der Augmented Reality und die intraoperative Darstellung. Das Cavernom konnte komplett entfernt. Die durch die Blutung entstandenen neurologischen Ausfälle haben sich nach der Operation komplett zurückgebildet.

Gliom, Hirntumor

Gliom, Hirntumor

Die Diagnose eines Hirntumors ist für Betroffene immer ein Schock und mit großen Ängsten und einem Einschnitt in den gewohnten Lebensrhythmus verbunden. In dieser Situation ist es wichtig, geeignete ÄrztInnen zu finden, die die Expertise besitzen, den Tumor richtig zu behandeln und denen man als Patient bzw. Patientin vertraut.

Hirntumore können in allen Altersgruppen auftreten und stellen sehr häufig ein komplexes Krankheitsbild dar. Die minimalinvasive und mikrochirurgische Behandlung von Hirntumoren ist eines der Hauptschwerpunkte von Prof. Feigl. Seine Patientinnen und Patienten werden während des gesamten Behandlungsprozesses und im weiteren Verlauf umfassend ärztlich, pflegerisch, psychoonkologisch (die seelischen Auswirkungen betreffend) und physiotherapeutisch betreut.

Individuelle Therapieplanung und Nachsorge im Hirntumorzentrum

Bei allen Patientinnen und Patienten von Prof. Feigl, die an einem Hirntumor bzw. an einem spinalen Tumor (=im Bereich der Wirbelsäule) operiert und nachbehandelt werden, erfolgen regelmäßige Verlaufskontrollen im Rahmen der interdisziplinären Sprechstunde des Hirntumorzentrums.

Um ein optimales Behandlungsergebnis zu erreichen, wird von Prof. Feigl immer eine individuelle Therapieplanung mit allen heutzutage verfügbaren diagnostischen, aber auch therapeutischen Verfahren nach dem neuesten Stand der Wissenschaft durchgeführt. Für Prof. Feigl gilt als Grundprinzip, dass bei allen Therapieentscheidungen immer der Patient bzw. die Patientin als Mensch im Mittelpunkt steht.

Therapieoptionen

Bei Hirntumoren wird fachübergreifend für jeden Patienten und jede Patientin im Rahmen der wöchentlichen Neuroonkologischen Tumorkonferenz ein individueller Behandlungsplan festgelegt. Im Bereich der Strahlentherapie und Radioonkologie (beinhaltet medikamentöse und physikalische Verfahren zur Unterstützung der Strahlentherapie) kann unseren Patienten und Patientinnen neben der intensitätsmodulierten Strahlentherapie (IMRT) und der Tomotherapie ebenfalls eine radiochirurgische Behandlung angeboten werden, wann immer es notwendig ist.

Die Bestrahlungstechnik IMRT ermöglicht eine homogene Dosisverteilung innerhalb des Tumors durch die gezielte Anpassung der Strahlung an das Gewebe. Dadurch kann, je nach Dichte des jeweiligen Körperteils, eine stärkere oder geringere Strahlendosis absorbiert werden. Dies garantiert die Schonung umliegender Strukturen und bewirkt eine gezielte Bestrahlung von bestimmten Bereichen des Tumors.

Die radiochirurgische Behandlung (= Strahlentherapie mit sehr hoher Dosis im Rahmen einer einzigen Sitzung) erfolgt bei Bedarf in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern. Alle bei uns erstellten Therapiepläne richten sich nach anerkannten Leitlinien und Behandlungsempfehlungen, basierend auf Ergebnissen von internationalen wissenschaftlichen Studien.

Hirneigene Tumoren und Wachoperationen

Hirneigene Tumoren entstehen aus entarteten Stützzellen des Gehirns (=Zellen, die das Gewebe stützen) und wachsen daher infiltrativ (= in die benachbarten Hirnstrukturen einwachsend). Es wird zwischen niedrig-gradigen (gutartigen) WHO I° und II° und höhergradigen (bösartigen) WHO III° und IV° unterschieden.

Symptome und Auswirkungen

Hirntumoren können vielfältige Symptome verursachen. Wenn hirneigene Tumoren im Bereich der Sprachzentren (Broca und Wernicke) sowie der verbindenden Bahnen (u.a. Fasciculus arcuatus) wachsen, treten bei Patienten und Patientinnen Sprachstörungen oder Wortfindungsstörungen auf.

Weitere Symptome reichen in Abhängigkeit von der Lokalisation und Größe des Tumors von Hirndruckzeichen mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen bis hin zu Krampfanfällen. Bei Ansiedlung eines Hirntumors im Bereich des motorischen Zentrums (die Bewegung betreffend) kann es zu Gefühlsstörungen bis hin zu Lähmungen kommen.

Diagnostik

Bei hirneigenen Tumoren muss eine ausführliche klinisch-neurologische Untersuchung und eine neuroradiologische Bildgebung in einem MRT („Röhre“) durchgeführt werden. Zudem wird bei Bedarf zur Einschätzung der knöchernen Verhältnisse ein dünnschichtiges CT des Schädels oder der Wirbelsäule im Bereich des Tumors benötigt.

Im ersten Schritt wird zunächst eine ausführliche neurologische und neuroradiologische Diagnostik durchgeführt. Es werden Dünnschicht-MRT-Bilder (1 mm oder weniger Schichtdicke) mit Kontrastmittel-, Nativ- und T2- sowie CISS-Spezialsequenzen für Darstellungen mit unterschiedlichen Hervorhebungen benötigt. Es können sowohl Nerven und Hirnbahnen (mithilfe des Verfahrens der Traktographie) sowie bestimmte Hirnfunktionsareale (mit einem funktionellen MRT) abgebildet werden.

Bei Bedarf wird zusätzlich eine spezielle Untersuchung, die sogenannte navigierte transkranielle Magnetstimulation (nTMS), durchgeführt. Mit dieser Methode werden Hirnfunktionsareale, die durch einen Tumor verdrängt worden sind, noch präziser als mit dem funktionellen MRT dargestellt. Diese Daten werden benötigt für die 3D (=dreidimensionale) Darstellung und VR (=virtuelle Realität) Darstellung zur OP-Planung, Patientenaufklärung und intraoperativ für die Neuronavigation („GPS für das Gehirn“).

Behandlungsoptionen

Bei vielen niedriggradigen Hirntumoren ist die Behandlung nach einer Komplettresektion abgeschlossen. Bei höhergradigen oder malignen (=bösartigen) Tumoren muss jedoch immer eine Nachbehandlung erfolgen, die entweder aus einer Chemotherapie, einer Strahlentherapie oder einer kombinierten Radiochemotherapie besteht. Hierfür wird immer fachübergreifend ein individueller Behandlungsplan für den Patienten bzw. die Patientin erstellt.

Bei Tumoren im Bereich des Sprachzentrums werden nach ausführlicher neurologischer und neuropsychologischer Testung Wachoperationen durchgeführt, wann immer es möglich ist. Nur eine Wach-OP erlaubt die permanente Überwachung der Sprachfunktion während der Tumorentfernung und gewährleistet damit eine bestmögliche Tumorentfernung und minimiert das Risiko eines Funktionsverlustes der Sprache.

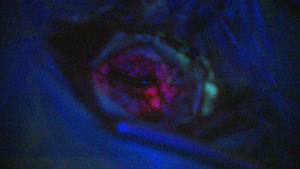

Zur besseren Darstellung setzt Prof. Feigl bei höhergradigen hirneigenen Tumoren immer die 5-ALA Fluoreszenz ein Abbildung 1 und 2: Im ersten Bild ist die Hirnoberfläche unter dem Mikroskop mit Weißlicht und im zweiten mit Blaulicht zu sehen. Unter dem Blaulicht fluoresziert (= leuchtet) der Tumor und kann so bei der Entfernung eindeutig von gesundem Hirngewebe abgegrenzt werden.

Für diese Wachoperationen kommt die von Prof. Feigl mitentwickelte Methode der continuous awake craniotomy (CAC) zum Einsatz. Diese Methode ermöglicht, dass der Patient bzw. die Patientin durch den Einsatz von Schmerzmitteln ohne Vollnarkose operiert werden kann. Patienten werden während der Operation kontinuierlich von einem Neuropsychologen betreut, der laufend die Sprachfunktion testet. Während der Tumorentfernung können durch den Einsatz der direkten Stimulation des Gehirns (Brain Mapping) die Hirnfunktionsareale genau lokalisiert und somit geschont werden.

Hemispasmus facialis

Hemispasmus facialis

Unter einem Hemispasmus facialis versteht man ein unwillkürliches Zucken im Bereich einer Gesichtshälfte. Die Erkrankung selbst hat keine gesundheitlichen Folgen, belastet aber die Patientinnen und Patienten psychisch sehr stark, da sich Betroffene häufig aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Die Ursache für diese Erkrankung ist eine Schädigung der „Isolierung“ (Schwannsche Zellen) des Gesichtsnerven (Nervus facialis) durch einen Gefäß-Nerv-Kontakt. Der Hemispasmus facialis muss aber von anderen Erkrankungen wie Synkinesien (unwillkürliche Bewegungsstörungen) nach einer Lähmung des Nervus facialis, dem Facialis Tic, dem Blepharospasmus, den oromandibulären Dystonien und anderen Gesichtsspasmen unterschieden werden, bevor eine gezielte Behandlung geplant wird.

Symptome und Auswirkungen

Beim Hemispasmus facialis kommt es zu unwillkürlichen und ungewollten Gesichtszuckungen in einer Gesichtshälfte, die meist nur sehr diskret beginnen und dann im Krankheitsverlauf deutlich zunehmen.

Diagnostik

Bei einem Hemispasmus facialis muss immer eine eingehende Anamnese (Vorgeschichte der Krankheit) und ausführliche interdisziplinäre Diagnostik durch NeurochirurgInnen, NeurologInnen und HNO-ÄrztInnen erfolgen.

Zudem muss eine neuroradiologische Bildgebung in einem MRT („Röhre“) durchgeführt werden. Es werden Dünnschicht-MRT-Bilder (mit 1 mm oder weniger Schichtdicke der Kontrastmittel-, Nativ- und T2- sowie CISS-Spezialsequenzen) zur Darstellung der Hirnnerven und als Nachweis des Gefäß-Nerv-Kontaktes benötigt. Häufig werden aber leider Gefäß-Nerv-Kontakte im schriftlichen Befund nicht beschrieben. Zur Einschätzung der knöchernen Verhältnisse wird in der Regel ein dünnschichtiges CT der Schädelbasis und des Felsenbeins (ein Abschnitt des Schläfenbeins) durchgeführt.

Behandlungsoptionen

Als konservative Therapie steht nur eine lokale Botulinumtoxin-Injektion zur Verfügung, jedoch behebt diese nicht die Ursache der Erkrankung, sondern lediglich die Symptome. Diese Injektion wird in den betroffenen Muskel gespritzt und muss regelmäßig wiederholt werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert.

Bei den meisten Patientinnen und Patienten, die unter einem Hemispasmus facialis leiden, ist nicht bekannt, dass die Ursache dieser Erkrankung über eine minimal-invasive Operation dauerhaft behoben werden kann. Prof. Feigl führt diese Operationen navigations- und endoskopiegestützt und unter ständiger Überwachung der Hirnnervenströme durch (intraoperatives Monitoring).

Bei Bedarf kann während der Operation eine sogenannte Fluoreszenz-angiographie eingesetzt werden. Hierbei wird mithilfe eines Kontrastmittels die Darstellung der Gefäße ermöglicht. Ziel der Operation ist das Einbringen einer Unterpolsterung der Gefäßschlinge, die an dem Gesichtsnerven anliegt. Dies führt dann bei fast allen Patientinnen und Patienten zu einer sofortigen und dauerhaften Beschwerdefreiheit.

Hypophysentumor

Hypophysentumor

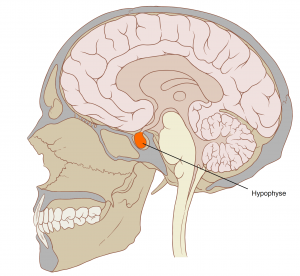

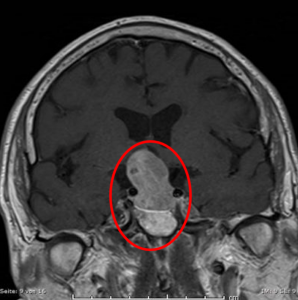

Die Hypophyse oder Hirnanhangsdrüse ist ungefähr nur so groß wie ein Kirschkern, ist aber zuständig für die Hauptsteuerung des gesamten menschlichen Hormonhaushaltes. Die Hypophyse bildet Botenstoffe, die den Hormonhaushalt im Körper regulieren. Störungen dieser Regulation können massive Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Bei Tumoren der Hirnanhangsdrüse muss daher zwischen hormonproduzierenden und hormoninaktiven Tumoren unterschieden werden.

Bildquelle: Patrick J. Lynch, original Image: Skull and Brain sagittal.svg

Symptome und Auswirkungen

Symptome der hormonaktiven Hypophysentumoren hängen von den Botenstoffen ab, die der jeweilige Tumor produziert. Tumoren, die keine Botenstoffe ausschütten, also hormon-inaktiv sind, können ebenfalls zu deutlichen Symptomen führen.

Da die Hirnanhangsdrüse in der Mitte des Schädels sitzt und von vielen empfindlichen Nerven und Gefäßen umgeben ist, verursachen Tumoren, die diese Strukturen verdrängen, entsprechende Symptome. Vor allem bei einer Kompression (= Verdrängung) der Sehnerven oder der Sehbahnkreuzung führen große Tumoren zu Sehstörungen und können bis hin zur Erblindung führen, wenn sie nicht rechtzeitig und gut behandelt werden.

Diagnostik

Bei Verdacht auf einen Hypophysentumor muss neben einer ausführlichen endokrionologischen Abklärung (EndokrinologIn = SpezialistIn für Hormone) ebenfalls eine neuro-opthalmologische Untersuchung (Neuroopthalmologie = Schwerpunkt der Augenheilkunde) des Visus (Sehkraft) und des Gesichtsfeldes durchgeführt werden.

Bei der neuroradiologischen Bildgebung in einem MRT („Röhre“) werden Dünnschicht-MRT-Bilder mit 1 mm oder weniger Schichtdicke mit Kontrastmittel-, Nativ- und T2-, CISS- sowie speziell benötigten Hypophysensequenzen angefertigt.

Behandlungsoptionen

Die Behandlung der Hypophysentumoren erfolgt immer interdisziplinär, zusammen mit SpezialistInnen der Endokrinologie und Neuroopthalmologie. Sogenannte Prolaktinome (= Hypophysentumoren, die das Hormon Prolaktin ausschütten) können primär medikamentös behandelt werden.

Wenn aber die Indikation zur Operation besteht, wie bei einem Hypophysenadenom, wird der Tumor von Prof. Feigl nach dem modernsten Verfahren endoskopisch in einer Vier-Hand-Technik minimalinvasiv über nur ein Nasenloch entfernt. Somit sind nach der Operation im Gesicht keine Narben sichtbar. In diesem Bereich ist Professor Feigl ein Experte und führt diese Form der Operation regelmäßig durch. Bei diesem Eingriff an der Schädelbasis kommt immer die Neuronavigation („GPS für das Gehirn“) zum Einsatz. Das intraoperative Neuromonitoring (=Überwachung von Hirn und Hirnnervenfunktionen) kommt nur bei sehr großen Tumoren in diesem Bereich mit einer Kompression (=Verdrängung) der benachbarten Nerven- und Gefäßstrukturen zum Einsatz.

Beispiele von großen Hypophysenadenomen

Metastasen

Metastasen

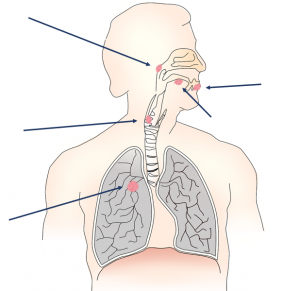

Metastasen sind Absiedelungen anderer im Körper wachsenden Tumoren, die unter anderem im Gehirn oder im Rückenmark auftreten können.

Symptome und Auswirkungen

Die Symptome sind von der Lokalisation (Stelle im Gehirn) der Metastase abhängig und können leichte Kopfschmerzen bis hin zu neurologischen Ausfällen oder Krampfanfälle verursachen. Sehr oft werden Metastasen im Bereich des Gehirns oder des Rückenmarks nur als Zufallsbefund im Rahmen des routinemäßigen Stagings (Stadienbestimmung) diagnostiziert, da die Patientinnen und Patienten keine Symptome haben. Es werden dann Dünnschicht-MRT-Bilder (mit 1 mm oder weniger Schichtdicke und mit Kontrastmittel-, Nativ-, T2- sowie CISS-Spezialsequenzen) zur Darstellung des Tumors und der neuroanatomischen Strukturen benötigt.

Diagnostik

Patientinnen und Patienten mit einem aktiven Tumorleiden müssen sich regelmäßigen Ganzkörperuntersuchungen, dem sogenannten Staging, unterziehen. Diese Untersuchungen dienen dazu, den Ausbreitungsgrad des (bösartigen) Tumors zu ermitteln. Dabei werden CT-Aufnahmen des Thorax (=Brustkorb), des Abdomens (=Bauch) und meist zusätzlich des Schädels mit Kontrastmittel durchgeführt. Wenn sich der Verdacht auf eine Hirn- oder Wirbelsäulenmetastase ergibt, wird die Bildgebung mit einem MRT („Röhre“) ergänzt.

Behandlungsoptionen

Die Behandlung von Metastasen im Bereich des Gehirns und Rückenmarks erfolgt immer interdisziplinär — also in Zusammenarbeit mit anderen Fachkliniken und in enger Abstimmung mit den behandelden KollegInnen des Primärtumors. Abhängig vom Ansprechen des Primärtumors auf die Behandlung wird dann die Therapie der Metastase bzw. Metastasen festgelegt. Im Gehirn oder Rückenmark können Metastasen ebenfalls minimalinvasiv entfernt werden, was dann eine schnelle Weiterbehandlung des Primärtumors entweder durch Chemotherapie oder Bestrahlung des Resektionsgebietes (die Stelle, an welcher der Tumor entfernt wurde) der Metastase erlaubt.

Pädiatrische Neurochirurgie

Pädiatrische Neurochirurgie

Die Kinderneurochirurgie befasst sich mit den speziellen Problemen erkrankter Kinder und Jugendlicher. Dies umfasst einerseits neurochirurgische Krankheitsbilder, die ausschließlich im Kindesalter vorkommen, andererseits Krankheitsbilder von Kindern, die ebenfalls im Erwachsenenalter vorkommen können (Traumata, Hirnblutungen, Hydrozephalen, Hirntumoren, Hirnzysten, Epilepsien), wobei den Besonderheiten im Säuglings-, Kinder- und Jugendalter sowohl bei der Diagnostik als auch in der Therapie Rechnung getragen wird. Die Behandlung von erkrankten Kindern erfordert ein besonders hohes Maß an Expertise, Verantwortung und Einfühlungsvermögen. Die Versorgung und Behandlung führt Prof. Feigl gemeinsam mit allen beteiligten Disziplinen und unter steter Einbeziehung der Eltern durch. In enger Zusammenarbeit mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und der Frauenklinik beginnt die interdisziplinäre Betreuung der Kinder bereits vor der Geburt und setzt sich bei früh- oder neugeborenen Kindern fort, um so gegebenenfalls notwendige Operationen nach gemeinsamer Planung mit den behandelnden ÄrztInnen durchzuführen. Die Behandlungsschwerpunkte von Prof. Feigl im Bereich der Kinderneurochirurgie umfassen die operative Therapie pädiatrischer Hirn- und Rückenmarkstumoren, die Behandlung des Hydrozephalus mit modernen Shunt-Systemen oder endoskopischen Techniken und kindliche Schädel-Hirn-Traumata.

Behandlungsspektrum

- Niedriggradige Astrozytome

- Keimzelltumoren (Germinome oder Teratome)

- Hochgradige Gliome

- Liquorshunts

- Spinale Tumoren

- Endoskopische Verfahren

- Medulloblastome

- Arachnoidalzysten

- Ependymome

- Hydrozephalen

- Neuronavigationsgestützte endoskopische Verfahren

Hirntumore im Kindesalter

Es gibt sehr viele unterschiedliche Tumorarten des Gehirns, die an den verschiedensten Stellen des Gehirns und in verschiedenen Lebensabschnitten auftreten können. Bereits im frühen Kindesalter können Hirntumore auftreten und benötigen gerade dann die bestmögliche Therapie.

Zu den häufigsten im Kindesalter auftretenden Hirntumoren zählen unter anderem Gliome, also von der Neuroglia (= Zellen der Nervengewebe) ausgehende Tumoren (vor allem pilozytische Astrozytome) sowie Medulloblastome und Ependymome. Etwa zwei Drittel aller ZNS-Tumoren (=des zentralen Nervensystems) bei Kindern sind gutartig, das heißt, dass sie langsam wachsen und häufig gut vom umliegenden Hirngewebe abgrenzbar sind.

Die Krankheitszeichen hängen von der Lokalisation und Größe des Tumors ab und können sehr unterschiedlich sein. Häufig kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Krampfanfällen, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen. So erfordert der Verdacht auf einen Hirntumor gerade bei Kindern eine schnelle und gründliche Diagnostik. Erhärtet sich der Verdacht, muss in den meisten Fällen der Tumor operativ entfernt werden.

Die Diagnose „Gehirntumor“ bedeutet für die betroffenen Familien eine große psychische Belastung. Umso wichtiger sind die zügige Diagnostik und eine umfassende Behandlung.

Neben der neurochirurgischen Therapie des Tumors benötigen unsere kleinen Patientinnen und Patienten häufig noch weitere Behandlungen wie Bestrahlung, medikamentöse Tumortherapie und eine sorgfältige neurologische und sozialmedizinische Betreuung. Durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Kinderklinik, dem Onkologischen Zentrum sowie der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie können wir in jedem Behandlungsabschnitt eine kindgerechte und medizinisch individuell angepasste und optimierte Therapie anbieten.

Der kindliche Hydrozephalus

Hydrozephalus ist der Sammelbegriff für alle Zirkulationsstörungen des Hirnwassers. Wie im Erwachsenenalter gibt es unterschiedliche Ursachen, welche zu einer Störung des Gleichgewichts aus Hirnwasserproduktion und -resorption (=Prozess der Aufnahme von körpereigenen Stoffen) führen. Dadurch kommt es zur Erhöhung des Druckes innerhalb des Schädels und

zu den typischen Symptomen, die frühzeitig erkannt werden müssen, um dauerhafte Schäden zu verhindern.

Bei einem chronischen Hydrozephalus fällt neben einer gespannten Fontanelle (= knochenloser/ knorpelloser Bereich des Schädels eines Neugeborenen) schon bald ein Kopfwachstum außerhalb der Perzentile (Norm) auf.

Erst später kommt es zu einer merklichen Entwicklungsverzögerung, Sehstörungen durch ein Papillenödem (Anschwellen eines Teils des Sehnerven) und zum sogenannten „Sonnenuntergangsphänomen“ als Zeichen neuronaler Schädigung. Letzteres meint hier das partielle Verschwinden der Iris hinter dem Unterlid des Auges, sodass die Iris wie eine untergehende Sonne erscheint.

Als Ursachen kommen in der Pädiatrie häufig peripartale (=während, kurz vor- oder nach der Geburt) Einblutungen in das Ventrikelsystem (=Hohlraumsystem im Inneren des Gehirns; auch: Hirnwasserkammern) oder Tumoren vor, welche zu einer Verstopfung der ableitenden Liquorwege und zu einer Störung der Liquorresorption führen können. Liquor bezeichnet hier die körpereigene Flüssigkeit, auch Hirnwasser genannt, die in den Hohlraumsystemen zirkuliert. So können bei Einblutungen in die Hirnwasserkammern temporäre Punktionskammern implantiert werden, über die täglich eine kleine Menge Liquor entnommen werden kann, bis die Blutung resorbiert (=in die Blut- oder Lymphbahn aufgenommen) ist.

Die klassische Behandlung des Hydrozephalus ist die Anlage eines ventrikulo-peritonealen Shunts (VP-Shunt), also der Verbindung zwischen Hirnwasserkammer und Bauchhöhle über einen dünnen, subkutanen Schlauch (=bezieht sich auf Gewebe unter der Haut) in Verbindung mit einem Ventil zur Ableitung des Liquors. Obwohl sich die Technik in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelte, sind diese Shuntsysteme weiterhin für Verstopfungen und Infektionen anfällig. Aus diesem Grund bleibt eine solche „Fremdkörperimplantation“ immer die letzte Wahl.

Beim Verschlusshydrozephalus (angeborene oder erworbene Aquäduktstenosen, hier: Engstellen in den Verbindungsgängen der Hohlräume) kann die Implantation des Schlauchs vermieden und stattdessen endoskopisch eine Kurzschlussverbindung des Liquorflusses hergestellt werden, ohne dass ein Fremdkörper implantiert werden muss. Bei der sogenannten Ventrikulozisternostomie wird mittels neuronavigationsgestützter Endoskopie eine Verbindung zwischen dem 3. Ventrikel und den basalen Zisternen (=mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume) hergestellt. Selten sind endoskopische Aquäduktoplastien, also die operative Erweiterung (beziehungsweise Drainagenanlage) in dem Aquädukt (=Engstelle des Liquorsystems), der den

3. und den 4. Ventrikel im Bereich des Hirnstammes verbindet, notwendig.

Anlässlich des vergleichsweise hohen Risikos von neurologischen Ausfällen erfolgt dieser Eingriff nur beim Krankheitsbild des isolierten 4. Ventrikels. Hierbei ist aufgrund von z.B. postmeningitischer Membranen (entzündlicher Bereiche der Hirnhaut) der 4. Ventrikel von den anderen Liquorräumen abgeschnitten und es kommt durch die hier stattfindende Liquorproduktion

zu einem progredienten (=fortschreitenden) Hydrozephalus der hinteren Schädelgrube.

Pinealistumor

Pinealistumor

Die Zirbeldrüse, auch Pinealis genannt, ist eine kleine Drüse im Bereich des Zwischenhirns und sitzt tief im Schädel. Sie ist ein Teil des Hormonsystems des menschlichen Körpers und produziert das Hormon Melatonin. Dieses reguliert den Tag-Nacht-Rhythmus.

Tumoren im Bereich der Zirbeldrüse sind fast immer gutartig und reichen von Zysten bis hin zu Meningeomen, Pinealozytome und Pinealoblastome (=bösartige Variante des Tumors). Vor allem die Pinealiszysten treten im Kindes- bzw. Jugendalter auf.

Eine eingeblutete Zirbeldrüse drückt auf den Aquädukt und unterbricht so vorübergehend die Zirkulation des Gehirnwassers.

Symptome und Auswirkungen

Tumoren im Bereich der Zirbeldrüsefallen oft durch unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Doppelbilder und Gleichgewichtsstörungen auf. Da diese Zysten nur sehr selten auftreten, wird von den behandelnden ÄrztInnen häufig der Zusammenhang zwischen der Zyste und den Symptomen nicht erkannt.

Eine Pinealiszyste, die direkt in der Nachbarschaft des sogenannten Aquädukts, das die Gehirnwasserkammern verbindet, liegt, kann zum vorübergehenden Verschluss oder zur Einengung des Aquädukts führen.

Die daraus resultierenden Abflussstörungen des Liquors (= Gehirnwasser) können die verschiedenen Symptome verursachen.

Diagnostik

Bei den oben genannten Beschwerden muss neben einer ausführlichen klinisch-neurologischen Untersuchung ebenfalls eine neuroradiologische Bildgebung in einem MRT („Röhre“) durchgeführt werden. Es werden Dünnschicht-MRT-Bilder (mit 1 mm oder weniger Schichtdicke der Kontrastmittel-, Nativ- und T2- sowie CISS-Spezialsequenzen) zur Darstellung der Pinealisregion mit unterschiedlichen Hervorhebungen benötigt.

Bei den oben genannten Beschwerden muss neben einer ausführlichen klinisch-neurologischen Untersuchung ebenfalls eine neuroradiologische Bildgebung in einem MRT („Röhre“) durchgeführt werden. Es werden Dünnschicht-MRT-Bilder (mit 1 mm oder weniger Schichtdicke der Kontrastmittel-, Nativ- und T2- sowie CISS-Spezialsequenzen) zur Darstellung der Pinealisregion mit unterschiedlichen Hervorhebungen benötigt.

Behandlungsoptionen

Für die Operation einer Pinealiszyste werden von Prof. Feigl minimalinvasive endoskopie-gestützte Operationstechniken eingesetzt. Bei dieser Operation kommt neben dem intraoperativen Neuromonitoring (=Überwachung von Hirn und Hirnnervenfunktionen) immer die Neuronavigation („GPS für das Gehirn“) zum Einsatz. Es werden Spezialinstrumente verwendet, die es ermöglichen, über eine nur ca. 2 x 2,5 cm große Minikraniotomie (=Öffnung des Schädels) die Zyste/den Tumor in dieser Region zu entfernen.

Rückenmarkstumor

Rückenmarkstumor

Das Rückenmark, welches Teil des zentralen Nervensystems ist, kann viele der Tumoren, die ebenfalls im Gehirn auftreten, aufweisen. Diese reichen von (bösartigen) Gliomen bis hin zu (meist gutartigen) Meningeomen oder Gefäßmalformationen (arteriovenöse (AV) Fistel = Kurzschluss zwischen einer Arterie und einer Vene; Fehlbildungen von Blut- oder Lymphgefäßen).

Symptome und Auswirkungen

Abhängig von der Lokalisation im Bereich der Wirbelsäule, also ob im Bereich der Hals-, Brust-, oder Lendenwirbelsäule eine Raumforderung (=Volumenzunahme im Körperinneren) auftritt, unterscheiden sich die Symptome. Tumoren des Rückenmarks fallen in der Regel aber durch neurologische Ausfälle wie Gefühls- oder Gangstörungen und Lähmungen auf.

Im Fall der sehr seltenen AV Fistel zeigen sich schleichend klinische Symptome wie Gefühlsstörungen und Lähmungen, die durch eine Schwellung des Rückenmarks entstehen. Häufig wird die AV Fistel erst sehr spät erkannt, da die Symptome zunächst auf degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule und des Nervensystems zurückgeführt werden.

Diagnostik

Bei Tumoren der Wirbelsäule und des Rückenmarks muss neben Nervenstrommessungen (Messung der Nervenleitgeschwindigkeit; lässt auf Vorliegen von Nervenschädigungen schließen) und einer ausführlichen klinisch-neurologischen Untersuchung ebenfalls eine neuroradiologische Bildgebung in einem MRT („Röhre“) durchgeführt werden.

Es werden Dünnschicht-MRT-Bilder (mit 1 mm oder weniger Schichtdicke der Kontrastmittel-, Nativ- und T2- sowie CISS-Spezialsequenzen) zur Darstellung der Nerven benötigt.

Arteriovenöse Fisteln werden nach der Diagnose im MRT angiographisch (=die Gefäßdarstellung betreffend) mit einer DSA dargestellt.

Das diagnostische Verfahren der DSA (Digitale Subtraktionsangiographie) ermöglicht die Subtraktion (das „Unsichtbarmachen“) störender Bildaspekte.

Behandlungsoptionen

Bei Tumoren im Bereich des Rückenmarks gibt es zunächst die Möglichkeit der Behandlung durch einen operativen mikrochirurgischen Eingriff.

Bei einem derartigen Eingriff werden von Prof. Feigl minimalinvasive endoskopie-gestützte Operationstechniken eingesetzt. Dies gewährleistet, dass der operative Zugang nicht größer als notwendig ist, wodurch Patientinnen und Patienten u. a. eine schnellere Erholung erfahren. Zudem besteht die Möglichkeit der Kombination mit einer anschließenden Strahlentherapie oder auch die ausschließliche Behandlung mittels Bestrahlung.

Wie bei allen anderen Tumoren ist die Behandlungsstrategie primär von der Art und Ausdehnung, aber auch von der Histologie, der Gewebelehre, abhängig. Eine Histologie kann nur im Rahmen eines operativen Eingriffs gewonnen werden.

Die Behandlung von spinalen AV-Fisteln (=zur Wirbelsäule, zum Rückenmark gehörend) erfolgt entweder interventionell (mit einem Katheter, der über die Leiste unter Röntgendurchleuchtung eingebracht wird) durch Verkleben des Kurzschlusses zwischen einer Arterie und einer Vene oder operativ, wenn das Verkleben nicht möglich ist. Bei interventionellen Diagnose- bzw. Therapieverfahren handelt es sich im Allgemeinen um gezielte Eingriffe (Interventionen) am erkrankten Gewebe.

Trigeminusneuralgie

Trigeminusneuralgie

Als Trigeminusneuralgie wird ein Gesichtsschmerz im Versorgungsbereich des Hirnnerven Nervus trigeminus bezeichnet. Der Nerv hat drei Äste (Stirnast, Wange und Unterkiefer), in denen typischerweise die Schmerzen auftreten. Die Ursache für die typische Trigeminusneuralgie ist ein Gefäß-Nerv-Kontakt. Durch diesen Kontakt kommt es zu einer chronischen Reizung und zur Schädigung der „Isolierschicht“ (Schwannsche Zellen) des Nerven.

Symptome und Auswirkungen

Durch die Schädigung der Nervenisolierung kommt es bei nur minimalen Reizen zu einschießenden massiven Schmerzen, die oft mehrere Minuten andauern können. Die Lebensqualität der PatientInnen, die unter dieser chronischen Erkrankung leiden, ist stark eingeschränkt und führt sehr oft zur Depression.

Diagnostik

Bei einer Trigeminusneuralgie müssen immer eine eingehende Anamnese (Vorgeschichte der Krankheit) und eine ausführliche interdisziplinäre Diagnostik durch NeurochirurgInnen, NeurologInnen, Mund-Kiefer-GesichtschirurgInnen/ZahnärztInnen und HNO-ÄrztInnen erfolgen.

Zudem muss eine neuroradiologische Bildgebung in einem MRT („Röhre“) durchgeführt werden. Es werden Dünnschicht-MRT-Bilder (mit 1 mm oder weniger Schichtdicke der Kontrastmittel-, Nativ- und T2- sowie CISS-Spezialsequenzen) zur Darstellung der Hirnnerven und Nachweis des Gefäß-Nerv-Kontaktes benötigt. Häufig werden aber leider Gefäß-Nerv-Kontakte im schriftlichen Befund nicht beschrieben. Zur Einschätzung der knöchernen Verhältnisse wird in der Regel ein dünnschichtiges CT der Schädelbasis und des Felsenbeins (ein Abschnitt des Schläfenbeins) durchgeführt.

Apparaten: Audiogramm, Sprachverständnis, sowie elektrophysiologische Untersuchungen lassen eine Einschätzung der Funktionsbeeinträchtigung des Nervus vestibulocochlearis (8. Hirnnerv, der aus dem Gleichgewichts- sowie Hörnerven besteht) zu.

Bei einem Akustikusneurinom muss immer eine ausführliche neuroradiologische Bildgebung in einem MRT („Röhre“) durchgeführt werden. Es werden Dünnschicht-MRT-Bilder (mit 1 mm oder weniger Schichtdicke mit Kontrastmittel-, Nativ- und T2- sowie CISS-Spezialsequenzen) zur Darstellung der Hirnnerven mit unterschiedlichen Hervorhebungen benötigt. Zudem wird zur Einschätzung der knöchernen Verhältnisse ein dünnschichtiges CT der Schädelbasis und des Felsenbeins (ein Abschnitt des Schläfenbeins) durchgeführt.

Behandlungsoptionen

Man unterscheidet zwischen der typischen und der atypischen Trigeminusneuralgie. Als erste Behandlung sollte in beiden Fällen immer ein medikamentöser Behandlungsversuch durchgeführt werden, der vorerst nur die Symptome behandelt. Die eigentliche Ursache kann bei der typischen Trigeminusneuralgie aber nur operativ behoben werden. Über einen minimalinvasiven Eingriff im Bereich des Kleinhirnbrückenwinkels wird dann eine neurovaskuläre Dekompression nach Janetta (Unterpolsterung des Gefäßes mit einem kleinen Teflonkissen, um den Gefäß-Nerven-Kontakt zu beheben) durchgeführt. In den meisten Fällen kann so eine völlige Beschwerdefreiheit erreicht werden.

Prof. Feigl führt solche Eingriffe immer navigations- und endoskopiegestützt und über einen minimalinvasiven Zugang durch. Während der gesamten Operation wird dabei ein sogenanntes intraoperatives Monitoring (Überwachung der Nervenströme) durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Nerven intakt sind und dass durch die Operation kein Schaden an den Hirnnerven entsteht. Patientinnen und Patienten, die sich einer minimalinvasiven Jannetta-Operation unterzogen, berichten über eine Wiedererlangung ihrer Lebensqualität und über ein neues Lebensgefühl.

Eine Trigeminusneuralgie, die im Rahmen einer multiplen Sklerose auftritt, kann ebenfalls bei einem eindeutigen Gefäß-Nerven-Kontakt operativ gut behandelt werden. Als alternative Therapieverfahren stehen die radiochirurgische Behandlung und die Thermokoagulation (ein minimalinvasiver Eingriff zur Schmerzbehandlung) zur Verfügung. Die radiochirurgische Behandlung führt Prof. Feigl bei seinen PatientInnen im Cyberknife-Zentrum Südwest in Göppingen durch.

Behandlungsmethoden

Accordion Title

Accordion Content

Minimalinvasive Schädelbasischirurgie

Minimalinvasive Schädelbasischirurgie

Mit dem Begriff „minimalinvasive Neurochirurgie“ beschreibt Prof. Feigl nicht allein die Größe der operativen Zugänge, sondern es ist ein operatives Behandlungskonzept, bei dem die neurochirurgischen Zugänge („Schnittführung“) individuell geplant und der speziellen Situation der Patientinnen und Patienten angepasst werden. Die Zugänge werden hier nicht einfach so klein wie möglich, sondern so schonend wie möglich und damit nicht größer als für die operative Therapie notwendig durchgeführt. Hierdurch wird das operative Trauma, das heißt die geplante „Begleitverletzung“ durch den Eingriff, wie Hautschnitt, Schädelknochenöffnungen etc., minimiert.

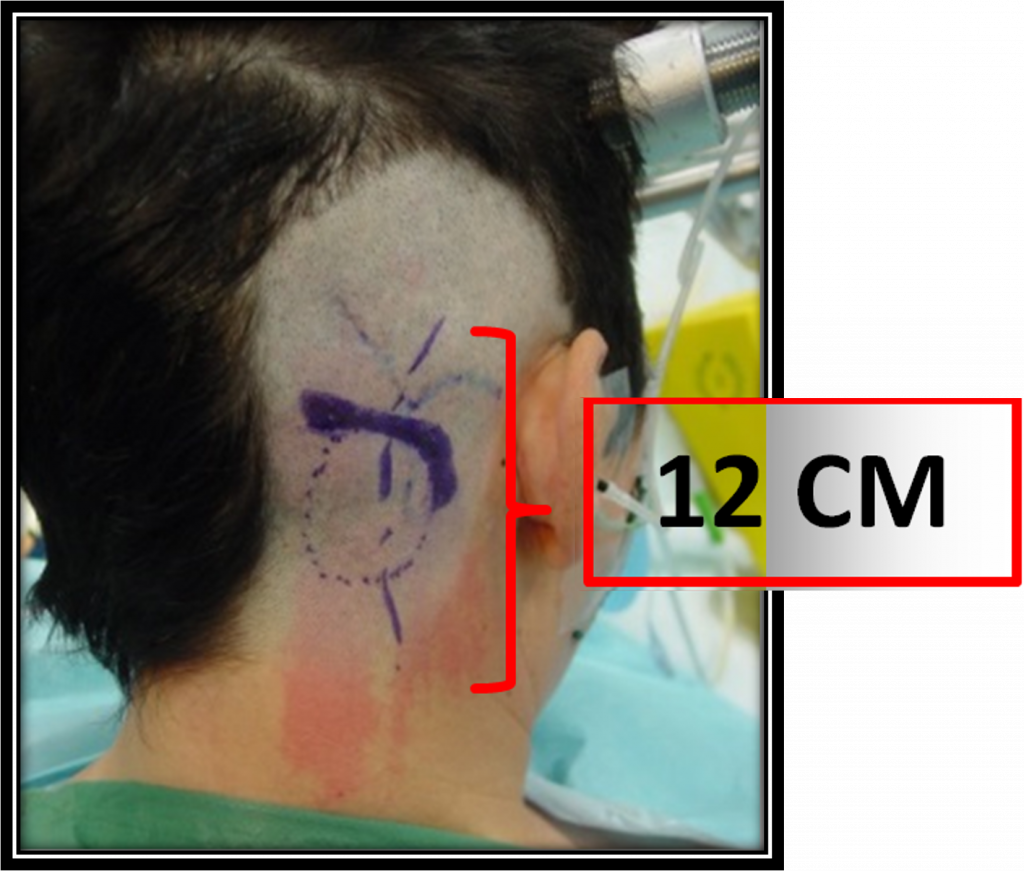

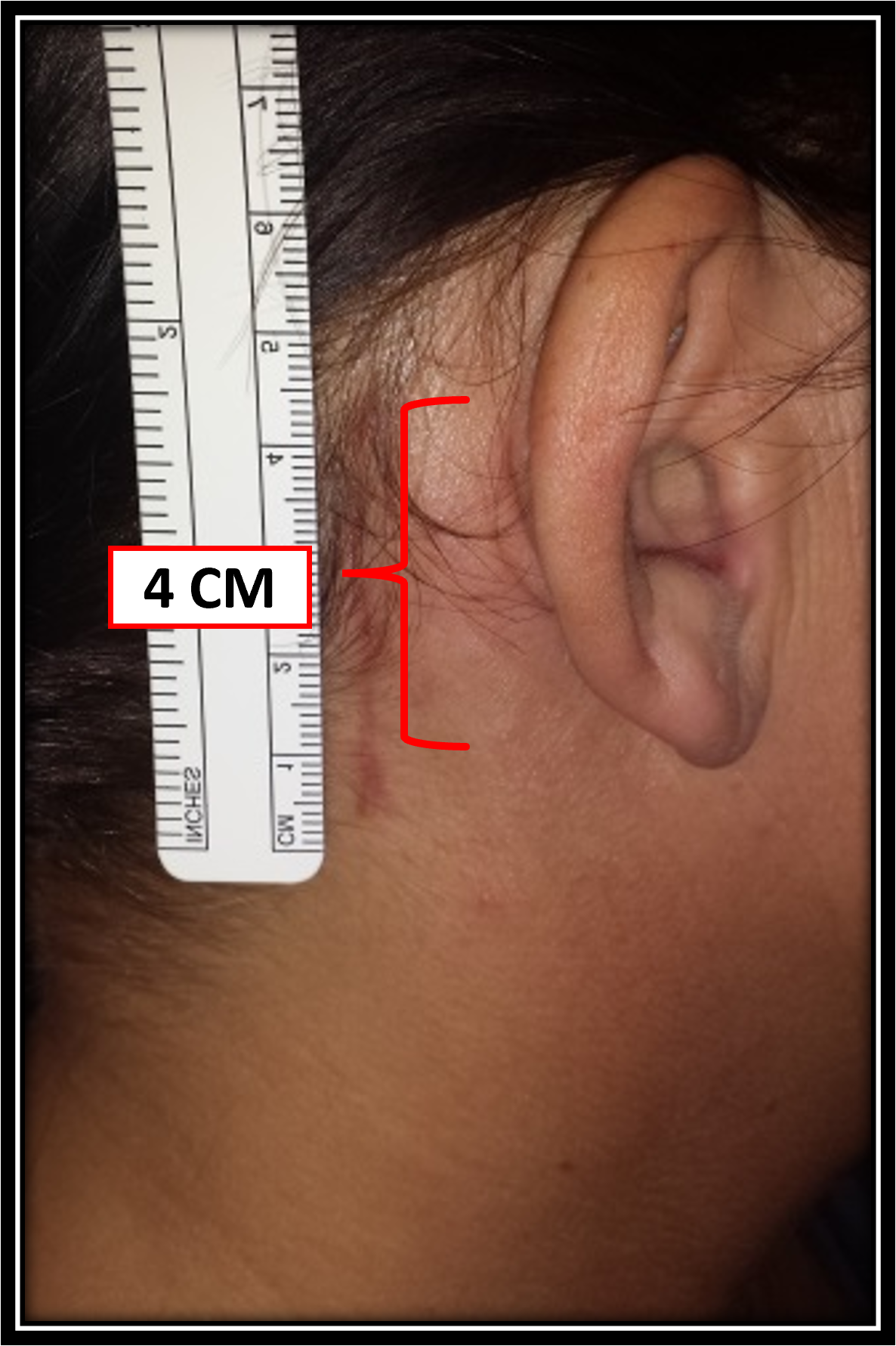

Prof. Feigl ist einer von nur wenigen SpezialistInnen in Deutschland und Österreich, für welche die minimalinvasive Neurochirurgie der Standard für alle operativen Eingriffe am Gehirn und an der Wirbelsäule ist. Bei den meisten Eingriffen an der Schädelbasis ist durch die Verwendung spezieller Instrumente ebenfalls bei großen Tumoren lediglich eine minimale Rasur der Haare und eine kleine Kraniotomie (= Öffnung des Schädels) von nur ca. 2-3 cm notwendig.

Zudem wird nun auch eine 3D- (dreidimensional) sowie VR- (virtuelle Realität) Darstellung zur Planung der Eingriffe und bei der Patientenaufklärung eingesetzt. Für die exakte Positionierung der Kraniotomie wird dann intraoperativ bei minimalinvasiven Eingriffen immer eine Neuronavigation („GPS für das Gehirn“) basierend auf Kernspin- und Computertomographie-Aufnahmen (hier: MRT- bzw. CT-Aufnahmen) in Verbindung mit dem 3D und VR System verwendet.

Des Weiteren erfordert dieses Behandlungskonzept den Einsatz von speziellen kleinen mikrochirurgischen Instrumenten, sogenannten „Rohrschaft-Instrumenten“, und einem hochauflösenden Mikroskop mit bis zu 35-facher Vergrößerung. Überdies ist die Möglichkeit der Einblendung abgeleiteter Nervenströme (= Darstellung der Hirnnerven unter dem Operationsmikroskop mit Einblendung der abgeleiteten Hirnströme, welche die NeurochirurgInnen so während der Operation überwachen können) sowie der Einsatz eines Neuroendoskops mit HD-Auflösung unverzichtbar.

Dies hat für Patientinnen und Patienten den großen Vorteil, dass die Wunden schneller heilen, der Aufenthalt im Krankenhaus um bis zu fünf Tage kürzer ist und sie so wieder schneller in ihr normales Leben zurückkehren können. Da die Wunden der PatientInnen von Prof. Feigl fast ausschließlich geklebt werden, ist das Duschen und Haarewaschen bereits am Tag nach der OP möglich und erspart ihnen ebenfalls den oft sehr schmerzhaften Fadenzug.

Wir Chirurgen im Hirntumor-Zentrum sind einer von nur wenigen Spezialisten in Österreich, für welche die minimalinvasive Neurochirurgie der Standard für alle operativen Eingriffe am Gehirn und an der Wirbelsäule ist. Bei den meisten Eingriffen an der Schädelbasis ist durch die Verwendung spezieller Instrumente ebenfalls bei großen Tumoren lediglich eine minimale Rasur der Haare und eine kleine Kraniotomie (= Öffnung des Schädels) von nur ca. 2-3 cm notwendig.

Zudem wird nun auch eine 3D- (dreidimensional) sowie VR- (virtuelle Realität) Darstellung zur Planung der Eingriffe und bei der Patientenaufklärung eingesetzt. Für die exakte Positionierung der Kraniotomie wird dann intraoperativ bei minimalinvasiven Eingriffen immer eine Neuronavigation („GPS für das Gehirn“) basierend auf Kernspin- und Computertomographie-Aufnahmen (hier: MRT- bzw. CT-Aufnahmen) in Verbindung mit dem 3D und VR System verwendet.

Des Weiteren erfordert dieses Behandlungskonzept den Einsatz von speziellen kleinen mikrochirurgischen Instrumenten, sogenannten „Rohrschaft-Instrumenten“, und einem hochauflösenden Mikroskop mit bis zu 35-facher Vergrößerung. Überdies ist die Möglichkeit der Einblendung abgeleiteter Nervenströme (= Darstellung der Hirnnerven unter dem Operationsmikroskop mit Einblendung der abgeleiteten Hirnströme, welche die NeurochirurgInnen so während der Operation überwachen können) sowie der Einsatz eines Neuroendoskops mit HD-Auflösung unverzichtbar.

Standardeingriff vs. Minimalinvasiver Eingriff

Standardeingriff vs. Minimalinvasiver Eingriff

Endoskopie (Neuroendoskopie)

Endoskopie (Neuroendoskopie)

Minimalinvasive Eingriffe werden mikrochirurgisch entweder mit einem Operationsmikroskop oder einem Neuroendoskop durchgeführt.

Eine Kombination im Sinne einer endoskopie-assistierten Operation ist ebenfalls möglich.

Die Neuroendoskopie ermöglicht in jedem Fall ein größeres Sichtfeld für die behandelnden ExpertInnen und hält gleichzeitig die Verletzung von Haut- und Weichteilen so gering wie möglich. Die speziellen Neuroendoskope finden damit vor allem dann Anwendung, wenn durch den minimalinvasiven Zugang das Sichtfeld und die Ausleuchtung des Operationsgebietes eingeschränkt sind.

Surgical Theater

Seit März 2021 wird von Prof. Feigl erstmalig in Europa die Visualisierungsplattform Surgical Theater eingesetzt. Sie basiert auf den 3D-Technologien von virtueller und erweiterter Realität (virtual & augmented reality), welche es zulassen, dass insbes. komplexe neurochirurgische Operationen noch besser geplant und durchgeführt werden können.

NeurochirurgInnen können mit der neuen Technik Eingriffe bereits vor der eigentlichen Operation in virtueller Form und basierend auf den individuellen Besonderheiten der zu behandelnden Person Schritt für Schritt durchgehen.

So können die operativen Eingriffe optimal auf die individuelle Anatomie und Pathologie der PatientInnen abgestimmt und eine bestmögliche Operationsplanung umgesetzt werden. Überdies wird die 3D Neuronavigation („GPS für das Gehirn“) des Surgical Theaters auch während dem Eingriff eingesetzt, um ein größeres Maß an Kontrolle und Sicherheit für die PatientInnen zu gewährleisten.

Ein weiterer Vorteil für Patientinnen und Patienten ist die Verwendung der Plattform zum Zweck der Aufklärung. Dank der neuartigen Möglichkeiten einer „Reise in den eigenen Körper“ können die PatientInnen noch besser über die individuelle Erkrankungssituation und die geplanten Operationsschritte aufgeklärt werden. Sonst oft sehr abstrakte und für Fachunkundige schwer verständliche Informationen können so mit eigenen Augen erlebt werden, was zu einem besseren Verständnis führt, Ängste und Unsicherheiten abbaut und insgesamt das Vertrauen in das hochqualifizierte Operationsteam weiter stärken kann.

Radiochirurgie

Radiochirurgie

Die Radiochirurgie mit dem Gamma- oder Cyberknife ist eine besondere Form der Strahlentherapie, die technisch sehr aufwändig ist, da es sich um eine Hochpräzisionsbestrahlungsmethode handelt. Viele Strahlen aus unterschiedlichen Richtungen überkreuzen sich dabei genau im Zielbereich, dem Tumor, der zuvor mit entsprechenden hochauflösenden MRT- und CCT-Bildern exakt lokalisiert wurde. Im Tumorbereich kann so eine sehr hohe Strahlendosis erreicht werden, während die noch ungebündelten einzelnen Strahlen das gesunde umliegende Gewebe schonen. Da die hohe Strahlendosis nur dort entsteht, wo sich die Strahlen kreuzen, kann der Tumor mit einer Präzision im Submillimeterbereich bestrahlt werden. Bei radiochirurgischen Behandlungen wird daher keine allgemeine Narkose benötigt.

MRT-Bildgebung

Der im Planungs-MRT-Bild eingezeichnete Tumor wird aus vielen verschiedenen Richtungen mit niedriger Dosis bestrahlt. So wird nur im Bereich des Tumors die benötigte hohe Strahlendosis erreicht und das umliegende Gewebe geschont.

Unsere Spezialisten

Prof. Dr. Günther C. Feigl

International anerkannter Experte der minimalinvasiven Neurochirurgie, Schädelbasischirurgie, Neuroonkologie und minimalinvasiven Wirbelsäulenchirurgie.

Tel: +43 1 44 20 487

E-Mail: feigl@hirntumor-zentrum.at

Dr. Daniel Staribacher

Als Orthopäde, Unfallchirurg und Neurochirurg Experte für akute und chronische Schmerzen und Beschwerden der Bewegungsorgane, vor allem der Wirbelsäule.

Tel: +43 1 996 2130

E-Mail: staribacher@hirntumor-zentrum.at

Prof. Dr. Rainer Ritz

Experte für Neuroonkologie, Schädelbasischirurgie, vaskuläre Neurochirurgie, sowie Wirbelsäulenchirurgie.

Tel: +43 1 996 2130

E-Mail: ritz@hirntumor-zentrum.at

Wahlarzt

Die Bezeichnung Wahlarzt leitet sich vom Recht des Patienten ab, seinen Arzt frei wählen zu können. Wahlärzte sind freiberuflich tätige Ärzte, welche kein Vertragsverhältnis mit einem Krankenversicherungsträger haben.

Accordion Title

Accordion Content

Vorteile eines Wahlarztes

Der entscheidende Vorteil des Wahlarztes liegt darin, dass dieser keine Pauschalabgeltung erhält und sich daher auch mehr Zeit für seine Patientinnen und Patienten nehmen kann. Der Wahlarzt entscheidet frei, wie viele Patientinnen und Patienten er behandelt. Dadurch kann er sich deutlich mehr Zeit für eine umfassende Diagnosestellung und individuelle Betreuung nehmen. Termine können auch rasch und sehr flexibel vergeben werden – wie etwa abends oder an Wochenenden.

Die wahlärztlichen Leistungen

Der Wahlarzt ist nicht an das Leistungsspektrum der sozialen Krankenversicherungen gebunden. Daher kann er, nebst individueller Betreuung und flexibler Termineinrichtung, viele Sonderleistungen und alternative medizinische Behandlungen, die zu einer effizienteren Genesung beitragen, anbieten.

Was kostet ein Wahlarzt?

Da der Wahlarzt keinen Vertrag mit der sozialen Krankenversicherung hat und somit auch nicht von dieser bezahlt wird, stellt der Wahlarzt für seine Leistungen eine Privathonorarnote aus. Die Patientinnen und Patienten bezahlen diese zunächst selbst. Sie können jedoch die Honorarnote bei Ihrer Krankenkasse einreichen und haben grundsätzlich Anspruch auf Rückerstattung. Sie bekommen bis zu 80 Prozent des Betrages zurück, den ein Arzt mit Kassenverträgen für dieselbe Leistung erhält. Für Leistungen, die nicht im Tarifkatalog der jeweiligen Krankenkasse enthalten sind, leisten die Kassen jedoch keine Kostenrückerstattung. Dazu gehören etwa komplementärmedizinische Leistungen, Atteste, Reiseprophylaxe oder Eignungs- und Tauglichkeitsgutachten. Diese Leistungen können eventuell im Einzelfall durch private Zusatzversicherungen abgedeckt werden.

Private Zusatzversicherung

Mit einer Zusatzversicherung (private Krankenversicherungen) für ambulante Leistungen gibt es die Möglichkeit, den Differenzbetrag zwischen Krankenkassen und Privathonorar rückerstattet zu bekommen. Darüber hinaus werden häufig auch Honorare für ärztliche Leistungen von diesen Versicherungen erstattet, die von der gesetzlichen Krankenkasse nicht bezahlt werden.